Charles-Antoine, pourriez-vous partager avec nous comment votre parcours chez Thales a influencé votre approche de l'innovation en intelligence artificielle et le design thinking dans votre pratique actuelle ?

Dès 2009, chez Thales, nous avons introduit le Design Thinking comme levier d’innovation. En 2012, nous avons franchi une nouvelle étape en créant notre premier Design Center entièrement dédié à cette approche. Ce modèle, à la croisée des usages, des technologies et des besoins métiers, a rencontré un tel succès que nous l’avons ensuite décliné sur tous les continents, avec la création de 13 centres d’innovation à l’échelle mondiale.

Lorsque l’intelligence artificielle a commencé à s’imposer comme un enjeu stratégique dans les entreprises — bien avant l’arrivée de ChatGPT, dès 2018 — nous avons naturellement intégré l’IA dans notre démarche de Design Thinking. Mais pas n’importe comment. L’IA étant une technologie qui, par nature, tend à adopter certains attributs humains, il nous a paru essentiel d’adapter notre méthode pour inclure une perspective anthropomorphique dans la conception des systèmes. Nous avons ainsi imaginé un “persona IA”, pour mieux anticiper la place et les interactions de l’intelligence artificielle dans les expériences utilisateurs et les écosystèmes futurs.

Comment voyez-vous le rôle de l'intelligence artificielle dans la conception d'écosystèmes d'innovation, et comment intégrez-vous les principes du design thinking dans ce processus ?

Mon approche From Zero to AI s’appuie intégralement sur les principes du Design Thinking, et en particulier sur l’un de ses piliers fondamentaux : placer les humains au cœur du processus. Intégrer la genAI dans une organisation n’est pas — ou du moins pas uniquement — un projet IT. Ce n’est pas un sujet qui doit démarrer par les technologies, mais par les usages. Par les femmes et les hommes qui, demain, utiliseront ces IA dans leur quotidien professionnel.

Dans le Design Thinking, on parle de désirabilité : une innovation n’a de valeur que si elle donne envie, si elle rassure, si elle répond à un besoin réel. Et force est de constater que l’IA inquiète encore beaucoup. Il faut donc commencer par créer la confiance. Sensibiliser, démystifier, montrer ce que l’IA peut concrètement apporter à chacun. Parfois, cela revient presque à “désensibiliser” comme on le ferait pour une allergie. C’est la première marche, avant même de parler de performance, de qualité augmentée ou de productivité.

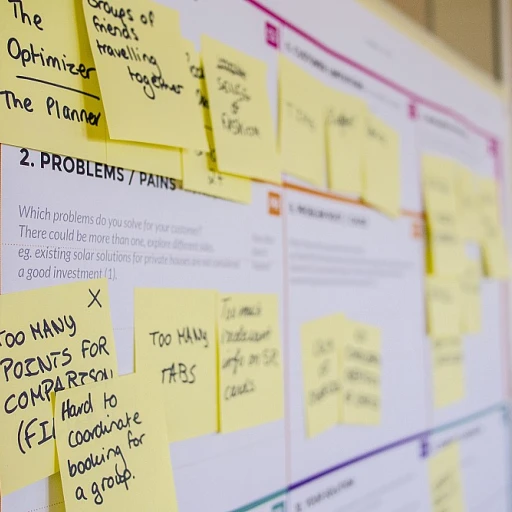

Ensuite, on entre dans l’expérimentation : on laisse les équipes tester, essayer, constater les bénéfices mais aussi les limites. C’est à ce moment-là que l’on construit un véritable écosystème d’innovation : quand les utilisateurs deviennent co-auteurs des cas d’usage, qu’ils identifient eux-mêmes les tâches où l’IA peut les accompagner, les soulager ou les renforcer.

L’adoption, dans ces conditions, devient naturelle. Parce que l’innovation n’est plus imposée : elle est co-construite, désirable, ancrée dans le réel. C’est ainsi que l’on fait émerger des écosystèmes d’innovation durables, dans lesquels la genAI joue un rôle d’accélérateur — mais jamais en oubliant que ce sont les humains qui donnent le cap.

Selon vous, quelles sont les principales barrières à l'adoption de l'IA et de l'innovation dans l'industrie, et comment peut-on les surmonter pour accélérer la transformation digitale des entreprises ?

En 2024, beaucoup d’entreprises ont exploré l’IA générative au travers de multiples PoC et d'expérimentations parfois en mode shadow IT. Mais cette phase de test n’a pas toujours permis de créer de la valeur réelle. Pourquoi ? Parce que ces initiatives manquaient souvent d’un cadre clair : peu de formation, un engagement limité des directions, et surtout, une absence d’ambition métier structurée. Trop souvent, l’IA est restée cantonnée à un sujet technique, alors qu’elle est avant tout une transformation humaine.

Aujourd’hui, les organisations attendent des résultats tangibles. C’est le bon moment pour passer à une phase plus structurée : il faut penser l’IA métier par métier, fonction par fonction. Ce que la Finance peut tirer de la genAI est radicalement différent de ce que peuvent en faire le Marketing ou les Opérations. Et c’est précisément ce cadrage métier qui n'est pas toujours réalisé.

La clé ? Un alignement stratégique fort, impulsé dès le départ par le Comex. C’est lui qui doit porter la vision IA de l’entreprise, en l’alignant avec les priorités stratégiques. Cela passe aussi par sa propre acculturation. Ensuite, il faut investir dans la montée en compétence des équipes, en respectant les spécificités de chaque métier et la culture de l’entreprise.

Ce n’est qu’une fois cet ancrage humain en place que l’on peut identifier les cas d’usage à fort impact — avec les bonnes personnes, au bon moment. C’est ainsi que la transformation digitale s’incarne et devient un moteur de performance. En somme, miser sur l’humain, de bout en bout.

Pouvez-vous nous donner des exemples concrets où l'intégration de l'IA a réellement transformé l'expérience utilisateur au sein des projets que vous avez dirigés ?

Un exemple saisissant que j'aimerais partager est celui-ci : une entreprise qui fait de la maintenance a réalisé que la grande majorité des fiches d'interventions dans son système ne sont pas remplies. Un constat : les techniciens lors de leur intervention chez les clients sont totalement dédiés à leur tâche et ont peu d'appétence pour le remplissage d'un formulaire rébarbative. Faire ce constat humain est essentiel . Car c'est qui a conduit à une solution simple, d'une efficacité redoutable. Les techniciens ont été dotés d'une petite application de type dictaphone : ils pouvaient raconter ce qu'ils avaient fait, en toute liberté, sans structure contraignante. Ensuite, une IA se saisissait de ce CR oral pour remplir correctement les champs de l'outils.

Si l'on réfléchit avec les utilisateurs, on arrive à faire des trucs largement plus magiques.

En tant que formateur en design thinking et en prospective, sur quels points clés insistez-vous auprès de vos étudiants pour qu'ils développent une approche innovante et durable face aux défis environnementaux ?

Lorsque je forme au Design Thinking et au Prospective Design, j’insiste toujours sur un point fondamental : l’innovation n’a de sens que si elle est au service d’un futur souhaitable. Cela implique d’intégrer profondément la prise en compte des enjeux environnementaux — pas comme une contrainte de dernière minute, mais comme une opportunité créative. J'ai d'ailleurs adapté mon approche Design Thinking pour inclure cette dimension structurante : Persona issus de la Planète, principe de la Donut Economy, Futur ancêtre, Circularité, ...

Je pousse les participants à élargir leur cadre de réflexion : au-delà des besoins utilisateurs immédiats, quels impacts à long terme ? Sur quelles générations ? Dans quel écosystème ? Cela passe par l’usage de la pensée systémique, par l’exploration de scénarios prospectifs, et par l’intégration de critères environnementaux dès les premières phases de design.

Un autre point clé, c’est d’inviter les étudiants à se reconnecter à leur capacité d’imaginer. Pas seulement pour innover plus vite, mais pour imaginer autrement. L’imaginaire joue un rôle central dans la prospective : c’est en projetant des futurs alternatifs qu’on prend conscience de notre pouvoir d’action dans le présent.

Enfin, j’insiste sur la posture. Innover de manière durable, c’est accepter l’inconfort, l’incertitude, mais aussi travailler en collectif, en transversal, en lien étroit avec les usagers, les territoires, les vivants. C’est en cultivant cette posture d’humilité active qu’on peut véritablement faire émerger des solutions porteuses de sens et d’impact.

En matière d'anticipation des futurs possibles, quelles tendances émergentes en IA vous semblent les plus prometteuses pour contribuer positivement à la société humaine et à l'environnement ?

Plusieurs tendances émergentes en IA me semblent prometteuses pour construire un futur plus souhaitable, à la fois pour l’humain et pour la planète.

La première, c’est l’essor de l’IA frugale : des modèles moins énergivores, mieux entraînés, plus sobres en données — souvent on parle de Small Language Models comme très frugaux (mais attention à l'amalgame IA frugale et SLM). À l’heure où l’empreinte écologique du numérique devient un enjeu critique, cette recherche d’efficacité responsable est essentielle. Elle montre que performance et soutenabilité ne sont pas incompatibles.

Une autre facette est d'utiliser la genAI pour renforcer notre imaginaire et nous aider à nous projeter. Dans ce contexte de prospective, il est intéressant d'exploiter les hallucinations de l'IA : elles sont autant d'invitations à explorer des chemins non convenus

Ensuite, gardons en tête que la genAI n'est qu'une étape. Peut-être y aura-t-il un nouvel hiver? Ou alors que les ressources limitées (énergie, minerai, ... et leurs effets collatéraux sur l'environnement) vont ralentir la vitesse vertigineuse actuelle. Mais surtout, si l'on écoute des acteurs comme Yann Le Cun, d'autres IA sont en préparation (peut-être seront-elles dotées de capacité de raisonnement réelles, de mémoire continue, de compréhension du monde physique ou même d'intentions).

Mais pour que ces tendances contribuent réellement au bien commun, il faut les concevoir avec éthique, transparence, et en dialogue constant avec la société. L’IA ne peut être un projet technique isolé.

Avec votre expérience en conférences et ateliers, quel message espérez-vous transmettre aux entreprises et individus confrontés aux défis de l'innovation et de l'IA dans un monde en constante évolution ?

Si je devais faire passer un message aux entreprises et aux individus, ce serait celui-ci : dans un monde en accélération, la clé n’est pas de courir après toutes les IA qui sortent, mais de trouver du sens pour les utilisateurs. L’innovation n’est pas un objectif en soi. Elle n’a de valeur que si elle sert des projets alignés avec les humains, avec la planète, avec le long terme.

C’est donc à nous de décider dans quel sens nous voulons aller. Pas en cédant à la fascination (techno-push) ou à la peur (qui empêche d'avancer), mais en reprenant la main collectivement. En expérimentant. En partageant. En réconciliant intelligence artificielle et intelligence humaine.

Dans mes conférences et ateliers, j’essaie de partager cette confiance méfiante : pas d'aveuglement technologique, mais pas de défiance non plus. De rappeler que chacun peut devenir acteur de l’innovation, à condition d’oser poser des questions nouvelles, d’écouter les signaux faibles, et de cultiver l’imaginaire. Parce que c’est en imaginant d’autres futurs que nous pouvons commencer à les construire.

L’IA n’est ni une baguette magique ni un ennemi : c’est un outil. Et c’est notre vision qui en détermine l’impact.

Charles-Antoine Poirier est un expert en innovation et en intelligence artificielle, spécialisé dans l'intégration de la genAI au sein des organisations. Il a fondé Future Path, une entreprise de conseil en innovation, notamment avec son offre "From Zero to AI". Il possède une expérience significative chez Thales en tant que designer stratégique et leader en innovation. Il s'est engagé à former et accompagner des équipes dans la création de produits et services impactants, tout en intégrant des enjeux environnementaux et technologiques. Il accompagne aussi ses clients dans une démarche de prospective par les imaginaires. Charles-Antoine a reçu plusieurs récompenses pour ses projets d'innovation. Il est l'auteur de la newsletter Passeur de Futur.